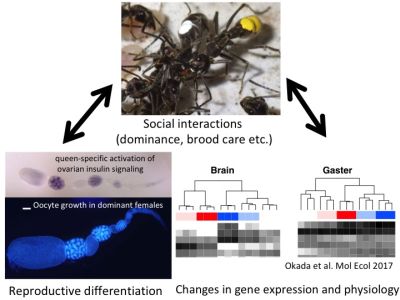

動物の社会行動や性的形質など,生態学的にユニークな形質の進化をもたらす生理・発生・進化メカニズムの解明を行なっています.生物は育った環境や経験によって行動・形態を変えることができます.こうした柔軟性によって,絶えず変動する環境を生き抜き,時々刻々と変化する他個体との関係性に対してうまく立ち回っています(表現型の可塑性).なかでも,アリなどの社会性昆虫が持つカースト制や,カブトムシの角・クワガタの大顎に見られるような武器形質のバリエーションは,可塑性がもたらす驚くべき表現型変異(表現型多型)であり,動物の多様性と生存戦略を読み解く格好の題材です.近年は次世代シーケンサーなどを活用し,野外動物であっても遺伝子の配列情報や発現動態を解析することが可能です.研究室では行動学・発生学・生理学手法を駆使した多角的アプローチから可塑性のメカニズムと進化的意義の解明に取り組んでいます.

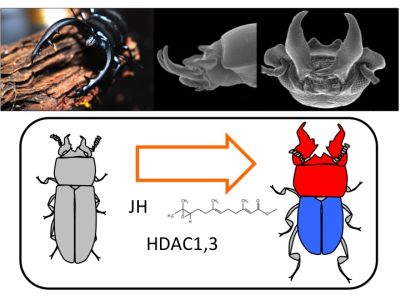

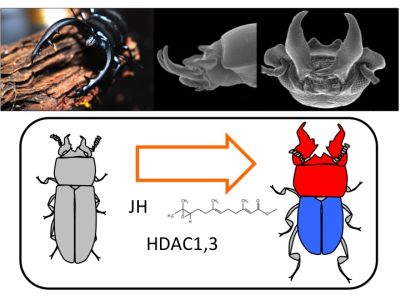

性形質の代表例として,昆虫の武器に注目した研究を進めています.オオツノコクヌストモドキは大きく発達した大顎を持ち,縄張りをめぐってオス同士で争う甲虫です.研究室では形態発生にかかわる遺伝子の発現解析や,RNAiによる遺伝子ノックダウン,形態計測学,行動観察などを組み合わせ,武器・性形質を進化させた遺伝・発生・生態メカニズムの解明を目指しています.これまで,インスリン様成長因子や幼若ホルモン(JH),エピゲノム制御(ヒストン脱アセチル化酵素HDAC)が武器サイズを決めることがわかってきました.

性選択形質の誇張化のメカニズム